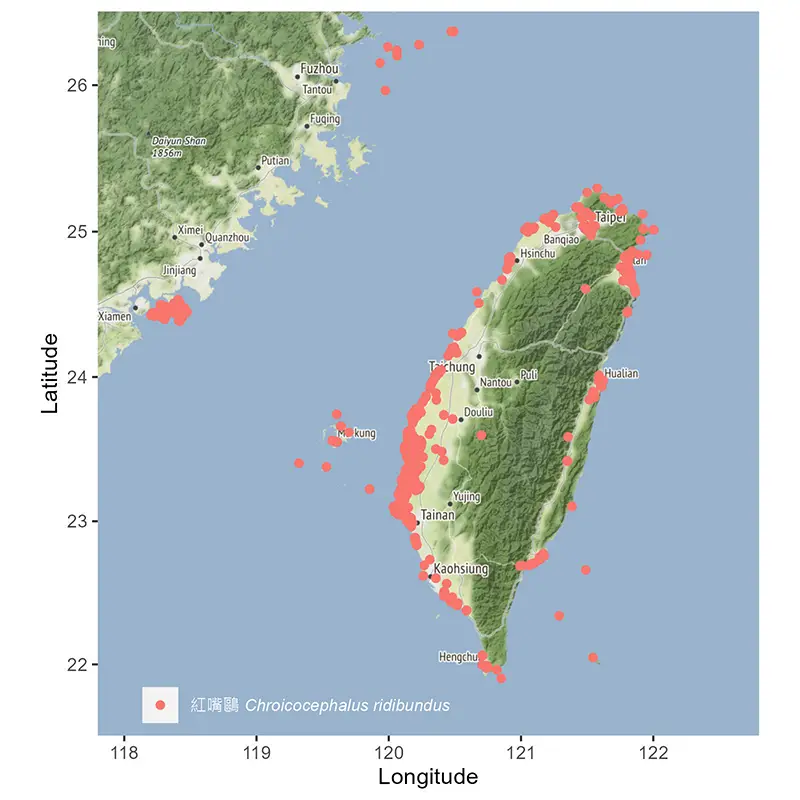

紅嘴鷗 (Black-headed Gull),學名Chroicocephalus ridibundus, 是一種廣泛分布於歐亞大陸的小型海鷗,主要繁殖地位於歐亞大陸歐洲和俄羅斯地區,冬季至南歐、非洲、南亞、東南亞海岸度冬,冬季在台灣沿海各溼地十分容易見到度冬的紅嘴鷗,是常見的冬候鳥。

台灣生息狀態

紅嘴鷗在台灣為普遍冬候鳥,出現在沿海的魚塭、鹽田、河口等溼環境。

外觀特徵

紅嘴鷗體長約37至43公分,成熟需兩年。繁殖時的成鳥頭部和前額為深巧克力褐色至暗黑色,眼睛為深褐色,有白色眼圈 (主要在眼後方);頸部和體下部分為白色,部份個體體下帶有粉紅色的色澤。背部、上翅膀覆羽、次級飛羽和內側初級飛羽呈灰色,次級飛羽有白色的尖端;最外側的初級飛羽是白色的,邊緣和末端則是黑色,尾巴為白色;喙和腳呈紅色。非繁殖時期的成鳥頭部是白色的,但耳覆部仍保留有暗色斑點,腳時轉為橙黃色

生態

紅嘴鷗在台灣為普遍的冬候鳥,大多棲息於海岸溼地,如魚塭、鹽田、河口等,淡水的湖泊、沼澤、稻田,甚至是人工的蓄水池等環境亦有可能出現,嘉南沿海溼地冬季可見上萬隻的族群度冬。飲食範圍非常廣泛且機會主義,以水生、陸生昆蟲為主,也會捕食小型魚類或無脊椎動物。繁殖時會形成聚落 (colony),在台灣沒有繁殖紀錄。

參考資料

1. Burger, J., M. Gochfeld, G. M. Kirwan, D. A. Christie, and E. F. J. Garcia (2020). Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.bkhgul.01

2. 蕭木吉、李政霖 (2014) 臺灣野鳥手繪圖鑑;農委會林務局、台北市野鳥學會。

3. 劉小如、丁宗蘇、方偉宏、林文宏、蔡牧起、顏重威 (2012) 台灣鳥類誌 第二版;行政院農業委員會林務局

0 Comments