斑尾鷸(Bar-tailed Godwit)學名 Limosa lapponica 是一種中等體型的涉禽,擁有修長的雙腳和很長的嘴喙,喙部微微上翹並逐漸變細,十分有辨識度。斑尾鷸同時以其驚人的遷徙能力聞名於世。它們是世界上飛行距離最長的候鳥之一,繁殖地位於歐亞大陸的北自北歐斯堪地納維亞半島、北極西伯利亞以及俄羅斯遠東地區。冬季遷徙到歐洲、非洲、南亞、東南亞、澳大利亞、紐西蘭等地度冬,每年遷徙的距離可達25000公里以上。

亞種

斑尾鷸依不同學者所提出,可區分為3~5個不同亞種,需要進一步研究。

- 指名亞種群 (L. l. lapponica group):繁殖於北歐斯堪地納維亞半島,至歐洲和西非沿岸度冬。指名亞種有白色的腰部與上尾覆羽

喙與跗蹠最短。 -

baueri亞種群 ( L. l. baueri group):baueri亞種群主要於東亞至澳洲遷徙族群,腰部和尾上覆羽顏色較深有褐色橫斑,翼下覆羽顏色也較深,亦有學者提出形態位於指名和baueri亞種間的menzbieri亞種。

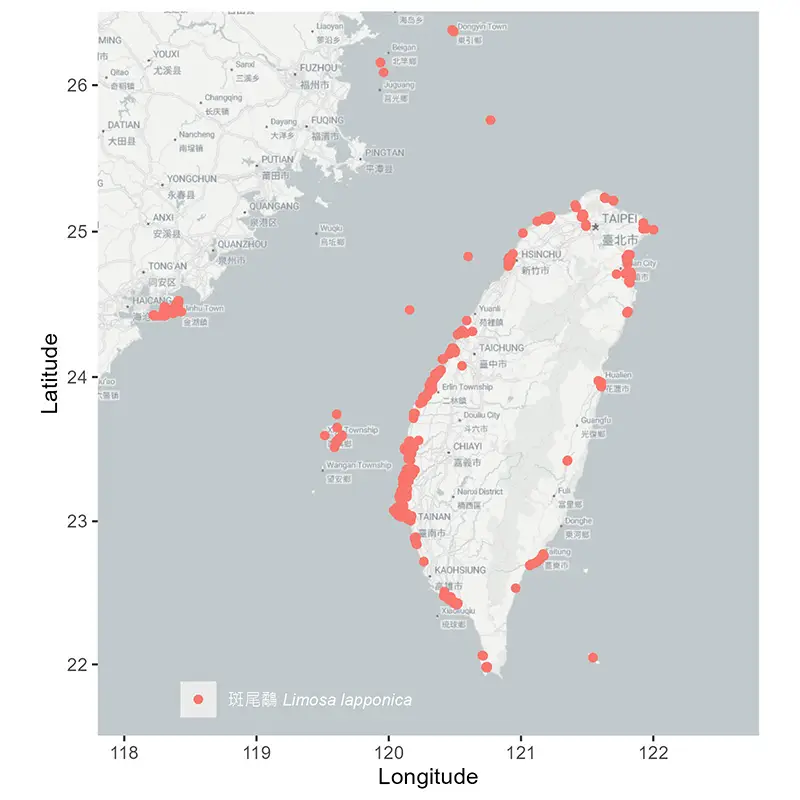

台灣生息狀態

斑尾鷸在台灣為稀有的冬候鳥和不普遍的過境鳥,出現於海岸溼地。

外觀特徵

斑尾鷸體長約 37–39 公分,喙長 8–12 公分,雌雄鳥外型相似,但繁殖羽與非繁殖羽不同。在繁殖季,頭部與後頸為紅褐色,帶有黑褐色縱紋,背部與肩羽為暗褐色,帶栗色斑紋。下背與腰部為白色,帶少許褐色斑點,尾上覆羽則為白色,帶黑褐色斑紋。翼上覆羽黑褐色,邊緣帶白色,飛羽與尾羽則帶有暗色橫紋。臉部、喉嚨、頸部、胸部與腹部為紅褐色,腋羽白色,帶黑褐色斑紋。雌鳥羽色較淡。

非繁殖季時,頭部、頸部與胸部變為灰棕色,帶淡褐色斑紋,白色眉斑明顯,背部與肩羽則呈褐色。喙部黑色,基部肉色,細長微上彎。跗蹠與趾為黑色,適合涉水行走與覓食。

近似種

- 黑尾鷸 (Black-tailed godwit):體型較斑尾鷸略大,嘴喙直無上翹,尾黑色。

生態

斑尾鷸主要棲息於河口、海岸、鹽田等海岸溼地環境,活動於潮間帶泥灘、沙地及淺水區。牠們常沿潮水線成群覓食,啄食或將喙深入泥中捕捉獵物。以昆蟲、螺貝、蝦蟹、小魚及草籽為食。台灣無繁殖紀錄。

鳥類最長不間斷飛行的紀錄

斑尾鷸(Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica)是世界上飛行距離最長的鳥類之一,並且保持著最長不間斷飛行的紀錄。

2020 年,一隻標記為 4BBRW 的斑尾鷸從阿拉斯加起飛,以平均時速 55 公里,全程未經過陸地,不間斷飛行超過 12,200 公里,抵達紐西蘭,全程持續約 11 天,創下世界紀錄。

這項紀錄在 2022 年被另一隻斑尾鷸(編號 234684)打破,它從阿拉斯加連續飛行 13,560 公里,歷時 11 天又 1 小時,成功降落在澳洲塔斯馬尼亞,再次刷新世界最長飛行距離紀錄。

參考資料

1. McCaffery, B. J. and R. E. Gill (2020). Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica), version 1.0. In Birds of the World (S. M. Billerman, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.batgod.01

2. 蕭木吉、李政霖 (2014) 臺灣野鳥手繪圖鑑;農委會林務局、台北市野鳥學會。

3. 劉小如、丁宗蘇、方偉宏、林文宏、蔡牧起、顏重威 (2012) 台灣鳥類誌 第二版;行政院農業委員會林務局

0 Comments